El primer fin de semana de febrero produjo una ráfaga de gestos que rápidamente se interpretaron como un progreso. En la primera vuelta se aprobó una ley de amnistía profundamente defectuosa sin siquiera ser vista, prisioneros de alto perfil fueron liberados después de meses de desaparición y el tono de la política oficial se suavizó, al menos en apariencia. Lo que surgió, sin embargo, no fue una transición más clara, sino una lucha más clara sobre la autoría, sobre quién define qué es este proceso y en qué se le permite llegar a ser.

Lo que reveló el fin de semana es que la transición de Venezuela no se está negociando en un solo lugar ni bajo una sola lógica. Se está disputando simultáneamente en diferentes ámbitos, cada uno de los cuales opera según sus propios incentivos, cronogramas y definiciones de éxito.

La menos visible de estas batallas se está desarrollando dentro de la propia coalición gobernante. Aquí la cuestión no es democracia versus represión sino algo más técnico y más cínico: cuánta apertura se puede lograr sin renunciar al control sobre la coerción, la adjudicación y los recursos.

Vista desde este ángulo, la coreografía del fin de semana tiene sentido. Los presos políticos no fueron simplemente liberados, su libertad se incorporó a un ritual legislativo creado por los mismos actores políticos responsables de su detención, con plazos anunciados, discursos cargados de lenguaje de perdón e incluso llamados a aplausos. No se trataba de que el Estado se obligara a sí mismo, sino de un intento de convertir la discreción en legitimidad.

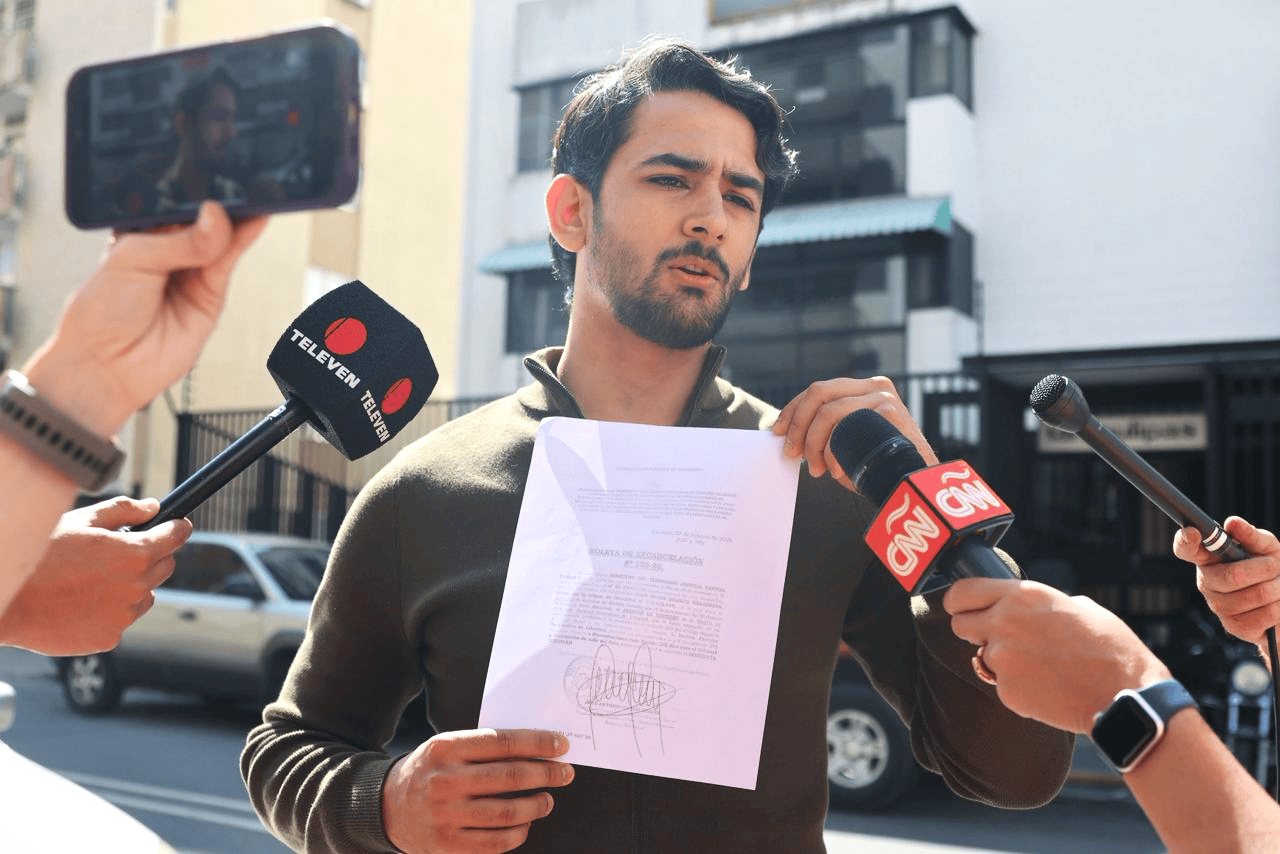

Los presos políticos en Venezuela podrían haber sido liberados en cualquier momento por decisión ejecutiva. Al incorporar su liberación en un proceso que controla el gobierno, el régimen conservó su principal ventaja: la capacidad de decidir no sólo cuándo dar, sino también qué significa dar. El episodio de Guanipa hizo explícita esa lógica. Una liberación podría funcionar como una señal, y su revocación o redefinición legal podría funcionar como disciplina. La libertad, en este modelo, no es un derecho restituido sino una condición concedida. La arbitrariedad no se elimina, se renombra.

Si los presos políticos son liberados para permanecer en silencio, bajo vigilancia o nuevamente en peligro legal, como ya hemos visto, entonces la transición existe en gran medida sobre el papel.

La revelación posterior de que las familias que Jorge Rodríguez conoció fuera de la Zona 7 fueron un montaje sólo refuerza el punto. Las familias reales introducen incertidumbre, enfado, memoria, exigencias que no respetan la secuenciación. Los acuerdos por etapas ofrecen previsibilidad y permiten que se lleve a cabo la reconciliación en lugar de negociarse. Esa elección sugiere una falta de confianza. Un gobierno seguro de su legitimidad no necesitaría simular el consentimiento social en el momento en que el consentimiento más importa.

Una segunda batalla se está desarrollando lejos de Caracas, dentro de Washington. No se trata tanto de una lucha por tácticas como por objetivos.

Informes recientes y testimonios ante el Congreso sugieren una tensión creciente sobre lo que se supone que debe lograr el expediente de Venezuela. ¿El objetivo es la estabilización, la aparición de calles tranquilas, una gobernanza predecible, una reducción de la presión migratoria, la reapertura de los mercados, o es una transición democrática, con toda la incertidumbre y volatilidad que ello implica?

Esos dos objetivos a menudo se combinan retóricamente. En la práctica, pueden divergir.

El testimonio del Secretario de Estado Marco Rubio es revelador aquí. Al enfatizar que Estados Unidos prestará atención no sólo a la liberación de los prisioneros políticos sino también a cómo serán tratados después, si regresan a la vida política, si hablan libremente, si son acosados o detenidos nuevamente, Rubio cambió la métrica de los gestos al comportamiento a lo largo del tiempo. Esa distinción importa. Liberar a los prisioneros es una señal, permitirles actuar políticamente después es una concesión.

La estrategia del régimen parece encaminada a satisfacer a los primeros y al mismo tiempo contener a los segundos. La velocidad se convierte en una ventaja. Si la apariencia de una transición avanza lo suficientemente rápido, la atención se desvanece, los costos diplomáticos se acumulan y la presión renovada comienza a parecer más perturbadora que basada en principios.

Pero la estabilización sin una transferencia genuina de autoridad política es un equilibrio frágil. Depende de que el poder discrecional siga siendo benévolo, de que se respeten las libertades condicionales y de que la legitimidad social permanezca latente. Los acontecimientos de este fin de semana, las liberaciones reversibles, el consentimiento escenificado y el reconocimiento selectivo, sugieren que ninguna de esas condiciones puede asumirse con seguridad.

Aquí es donde el debate estadounidense adquiere consecuencias. Una Venezuela más tranquila pero aún políticamente cerrada comienza a parecerse no a una transición democrática sino a un compromiso autoritario al estilo de Pinochet, una apertura tecnocrática, un capitalismo de compinches y una represión política envuelta en forma legal. Si ese resultado se trata como una estabilización aceptable o como una transición fallida sigue siendo una cuestión abierta en Washington.

Una transición realizada bajo los términos del régimen prioriza el cierre sobre la rendición de cuentas y el orden sobre el pluralismo. Una que se lleve a cabo bajo los términos de la sociedad es más lenta, más complicada y más difícil de gestionar, pero también es el único camino hacia una estabilidad duradera.

La tercera batalla es la más visible y la más familiar. Es la lucha dentro de la propia Venezuela sobre si este momento produce una apertura política real o simplemente una reorganización del control.

Aquí importa la división interna de la oposición. Una facción, que ya tiene escaños en la Asamblea Nacional, está buscando legitimidad desde arriba hacia abajo. Su apuesta es que la participación institucional, las victorias procesales y el reconocimiento internacional eventualmente llegarán en cascada a la sociedad.

Otra corriente se basa en la teoría opuesta: que la legitimidad fluye de la sociedad hacia arriba y que las instituciones reconstruidas sin el consentimiento social siguen siendo vacías. No es casualidad que esta corriente no sea atacada frontalmente sino excluida de la narrativa oficial. Es más fácil excluir que incorporar.

El tratamiento de los prisioneros liberados será la prueba más clara de qué lógica prevalece. Si los liberados son capaces de hablar, organizarse y disputar el poder sin miedo, entonces algo real está cambiando. Si se les deja en silencio, bajo vigilancia o nuevamente en peligro legal, como ya hemos visto, entonces la transición existe en gran medida sobre el papel.

Lo que demostró el fin de semana de febrero no es que Venezuela esté en transición, sino que la lucha sobre quién define esa transición se ha intensificado.

Dentro del chavismo, la batalla gira en torno a cuánto se puede conceder sin rendirse. En Washington, la cuestión es si la estabilidad es un sustituto aceptable de la democracia. Dentro de Venezuela, la cuestión es si la vida política será genuinamente reabierta o cuidadosamente contenida.

Estas batallas están relacionadas, pero no son lo mismo. Es posible que ni siquiera se resuelvan en el mismo cronograma.

Una transición realizada bajo los términos del régimen prioriza el cierre sobre la rendición de cuentas y el orden sobre el pluralismo. Una que se lleve a cabo bajo los términos de la sociedad es más lenta, más complicada y más difícil de gestionar, pero también es el único camino hacia una estabilidad duradera. Los acontecimientos de este fin de semana, lejos de resolver esa cuestión, la han hecho inevitable.

Últimas noticias de última hora Portal de noticias en línea

Últimas noticias de última hora Portal de noticias en línea