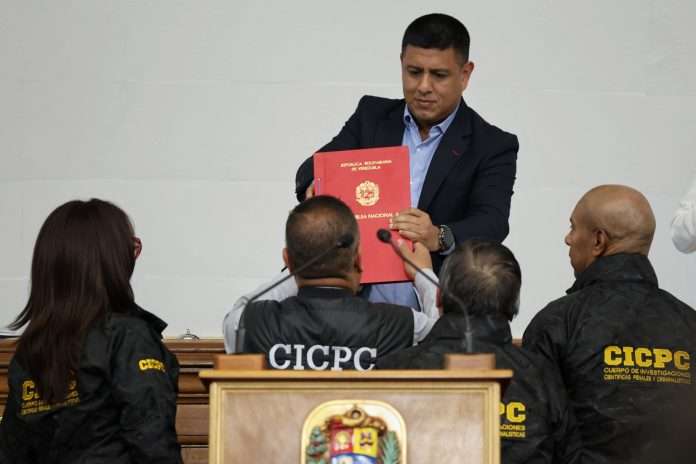

Desde los estudios de la ciudad de Nueva York, la televisión nocturna se ha presentado durante mucho tiempo como algo más que entretenimiento. Ha sido un lugar donde la sátira se encuentra con la responsabilidad. Después del 3 de enero, el día en que las fuerzas estadounidenses bombardearon Caracas y capturaron a Nicolás Maduro, por primera vez ese conocido foco de atención se volvió repentinamente hacia Venezuela.

Gran parte del humor que siguió se centró, comprensiblemente, en las acciones de Estados Unidos. Para los comediantes estadounidenses, criticar a su propio gobierno y cómo utiliza el dinero público y el poder militar no sólo es natural, sino necesario. Pero en estos días, esa aspiración de rendición de cuentas se ha vuelto difícil de observar para los venezolanos que se han convertido en el telón de fondo de estos chistes.

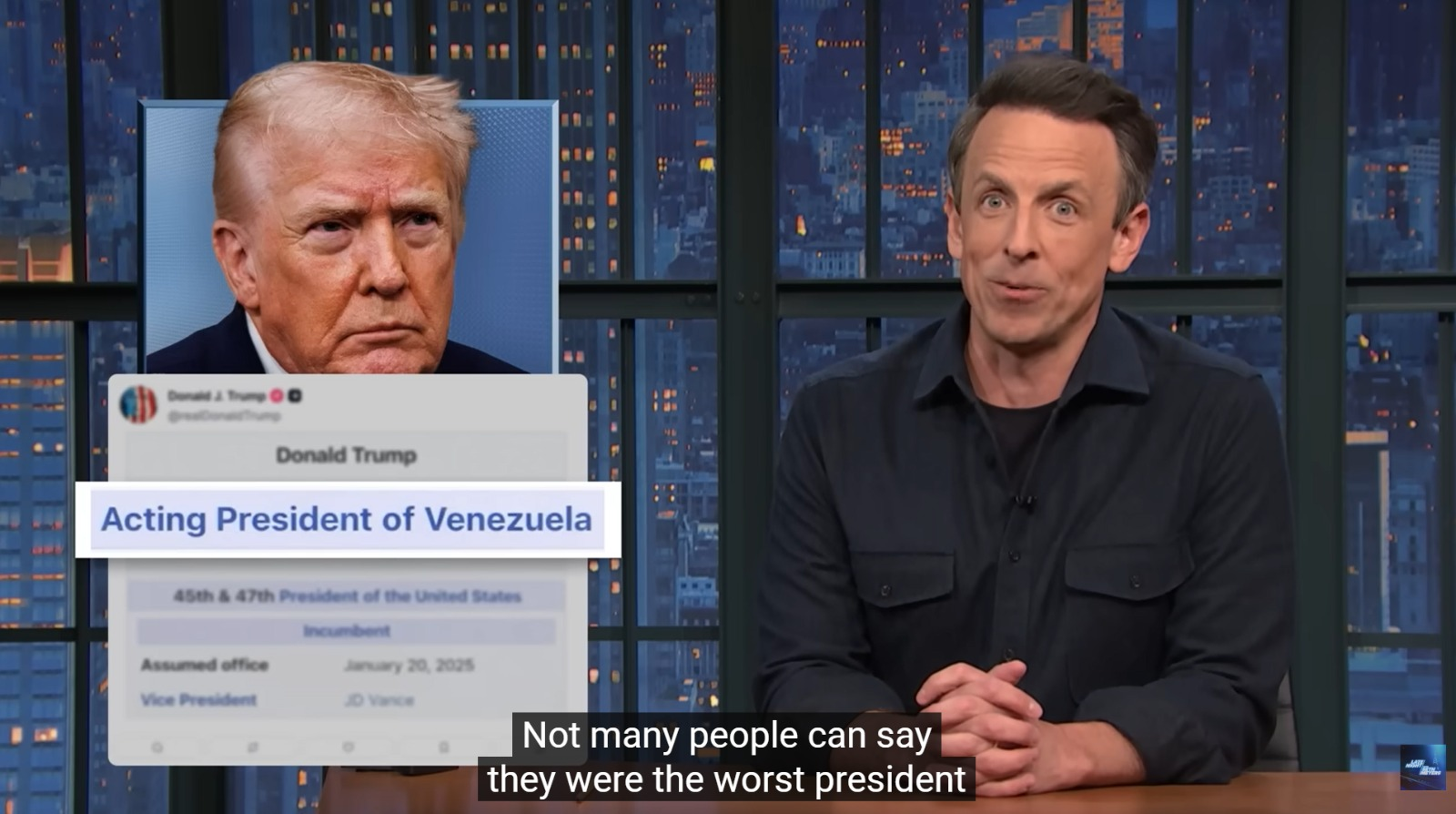

En Tarde en la nocheSeth Meyers bromeó acerca de que Donald Trump compartió una publicación que lo enumeraba como presidente de Venezuela y agregó que “No mucha gente puede decir que fue el peor presidente en la historia de dos países..” Si bien una broma como esa podría llegar al público estadounidense, para los venezolanos convierte en un chiste dos realidades profundamente desiguales: equiparar los fracasos de un sistema democrático con la vida bajo un régimen autoritario marcado por la tortura, el encarcelamiento político y el exilio forzado. Tonos similares aparecieron en otros lugares, incluso cuando Jimmy Kimmel casualmente colocó a Trump y Maduro en la misma categoría de “dictadores”. Por supuesto, el chiste nunca estuvo destinado a los venezolanos. Fue escrito para los estadounidenses. Pero en un ecosistema mediático donde los clips viajan instantáneamente a través de fronteras, el mensaje es peligroso para los estadounidenses, los venezolanos y todo Internet.

Ha sido difícil observar las reacciones que siguieron a la captura de Maduro. Para muchas personas, especialmente aquellas que crecieron en países con medios de comunicación libres, instituciones que funcionan, una alternancia real de poder y donde la disidencia no conduce al encarcelamiento o la tortura, estas garantías no sólo parecen universales, sino casi invisibles. Están tan profundamente arraigados que se dan por sentado.

Con el tiempo, esta invisibilidad se convierte en una forma de privilegio. El privilegio de expresar opiniones políticas sin miedo. El privilegio de saber que tus seres queridos volverán a casa para cenar. El privilegio de discutir la teoría marxista y los peligros del capitalismo frente a un vino caro sin haber vivido bajo regímenes como los de Cuba, Corea del Norte, Irán o, en este caso, Venezuela. El privilegio de no poder imaginar cómo es la vida en tales condiciones, porque se siente y es muy remota.

Tres décadas después de Ruanda, amplificado por las redes sociales, ahora tenemos una sociedad civil global que defiende apasionadamente el derecho internacional. Esta defensa es importante.

Este privilegio determina cómo se defiende el derecho internacional: como un principio abstracto, en lugar de una protección frágil que a menudo falla a quienes más la necesitan.

Buenos principios, mal momento

En los últimos días, el derecho internacional ha vuelto con fuerza al centro del debate público. Se nos dice que fue violado. Asuntos exteriores La revista advierte sobre “un mundo sin reglas”. Los debates en las redes sociales sostienen que los venezolanos deberían haber resuelto sus problemas internamente o que Estados Unidos debería haber respetado el derecho internacional. La Unión Europea y los organismos de la ONU han emitido declaraciones en las que expresan estar “profundamente consternados” y “condenar enérgicamente” los recientes acontecimientos. Los líderes políticos han dado la alarma sobre los peligros que representa para el sistema internacional. La indignación ha sido rápida y ruidosa.

Pero lo que a nosotros, los venezolanos, nos resulta discordante no es la preocupación en sí, sino el momento en que se produjo.

Durante años, los venezolanos agotaron todos los mecanismos institucionales disponibles para buscar cambios: elecciones, negociaciones, protestas. En el camino, documentamos abusos, apelamos a organismos internacionales, huimos del país y enterramos a nuestros muertos. En respuesta, el sistema multilateral produjo informes, demoras procesales, gestos simbólicos y, la mayoría de las veces, sólo silencio. Las sanciones impuestas por algunos estados fueron fuertemente criticadas y culpadas falsamente por los estantes vacíos y la escasez que fueron resultado de años de mala gestión, corrupción y represión.

Mientras tanto, el régimen de Maduro se retiró sistemáticamente del escrutinio, obstruyendo o desvinculándose de los mecanismos internacionales y regionales donde podría haber enfrentado una rendición de cuentas incluso limitada.

La alarma de hoy contrasta marcadamente con la indiferencia de ayer.

El caso de Venezuela, sin embargo, no es el primero. En 1994, a pesar de las claras advertencias, entre 500.000 y 800.000 personas fueron asesinadas en Ruanda mientras la comunidad internacional debatía los mandatos y los costos políticos. “Nunca más” se convirtió en una frase definitoria del derecho internacional para pedir perdón tras el genocidio. Y ha sido el perdón lo que ha marcado la historia reciente del derecho internacional. Desde Bosnia hasta Darfur, desde Siria hasta Myanmar, se han cometido atrocidades mientras el derecho internacional permanecía intacto en el papel.

La historia reciente ha demostrado que la ONU sigue estando profundamente mal equipada para abordar situaciones en las que el propio Estado se convierte en el principal perpetrador de violencia contra su propia población.

Tres décadas después de Ruanda, amplificado por las redes sociales, ahora tenemos una sociedad civil global que defiende apasionadamente el derecho internacional. Esta defensa es importante. Pero reconocerlo como un privilegio es fundamental. En el caso de Venezuela, gran parte de esta defensa proviene de la comodidad de países donde tener opiniones políticas no conlleva ningún riesgo personal, donde la disidencia no conduce a prisión, tortura o muerte. En este caso resulta más fácil defender los principios jurídicos que afrontar el coste humano de su repetido fracaso.

El problema, entonces, no es que el derecho internacional importe demasiado, sino que lo hace de forma selectiva. Cuando se crearon las Naciones Unidas, junto con su Carta y los fundamentos del derecho internacional moderno, su propósito central era evitar la repetición de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Esto significó privilegiar la diplomacia y la resolución pacífica de disputas sobre el uso de la fuerza entre estados. Sin duda, desde ese punto de vista, la acción militar estadounidense en Caracas contradice los fundamentos mismos del sistema, y esa es una preocupación muy legítima.

Pero lo que los críticos no reconocen es que la ONU fue diseñada principalmente para gestionar conflictos entre estados. No como una manera de gobernar esas relaciones, sino como una manera de canalizar y abordar los desafíos en un mundo en un estado de anarquía. La historia reciente ha demostrado que sigue estando profundamente mal equipado para abordar situaciones en las que el propio Estado se convierte en el principal perpetrador de violencia contra su propia población. En tales casos, la soberanía deja de ser un escudo para los pueblos y se convierte en un escudo para el poder.

Porque con demasiada frecuencia se ha convertido en un sistema que protege la soberanía sobre las personas, la estabilidad sobre la justicia. Como tal, se ha convertido en un instrumento que los regímenes autoritarios aprenden a utilizar como arma, mientras que sus costos recaen sobre los más vulnerables.

El espacio abierto por las bombas

En Venezuela, la gente no vive con miedo a las bombas extranjeras de Estados Unidos. Viven con miedo a los estantes vacíos, a los servicios de inteligencia, a las detenciones arbitrarias, a la tortura y a la muerte. Cualquier discusión que exalte las violaciones legales abstractas y al mismo tiempo deje de lado esta realidad corre el riesgo de volverse no basada en principios sino condescendiente.

Lo mismo se aplica a las narrativas que reducen todo a explicaciones cínicas sobre los intereses estadounidenses, como si los venezolanos fueran ingenuos en cuanto al poder o desconocieran la geopolítica. No estamos confundiendo intereses con ideales. Lo que muchos de nosotros reconocemos es que se ha alterado un status quo congelado durante mucho tiempo, que normalizaba la represión y el estancamiento indefinido. Esa perturbación no garantiza la democracia. Pero abre un espacio que antes no existía y nos da esperanza.

El desafío clave para avanzar no es si los venezolanos deben esperar pacientemente a que la comunidad internacional actúe de acuerdo con el derecho internacional mientras continúan documentando los abusos. Se trata de si los defensores del sistema están dispuestos a reconocer sus límites y a dejar de confundir la inacción con la virtud.

Vale la pena defender el derecho internacional. Pero defenderlo sin tener en cuenta sus persistentes fracasos en países como Venezuela simplemente muestra una posición de privilegio, una posición que los venezolanos o los iraníes ya no pueden permitirse.

Elie Wiesel advirtió en su discurso ante el Congreso de Estados Unidos que la indiferencia nunca es neutral. Siempre beneficia al opresor, nunca a la víctima. Quienes defienden el derecho internacional todavía tienen la oportunidad de demostrar que realmente se preocupan por las personas que debía proteger. Un par de grandes acciones que van más allá de condenar enérgicamente o sorprenderse son presionar por la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, imponer la congelación de activos contra el régimen y sus facilitadores, y dejar de tratar la rendición de cuentas como algo opcional. Y podrían hacerlo de manera consistente: en Venezuela, en Irán y dondequiera que el derecho internacional sea invocado en voz alta, pero aplicado tímidamente.

Últimas noticias de última hora Portal de noticias en línea

Últimas noticias de última hora Portal de noticias en línea